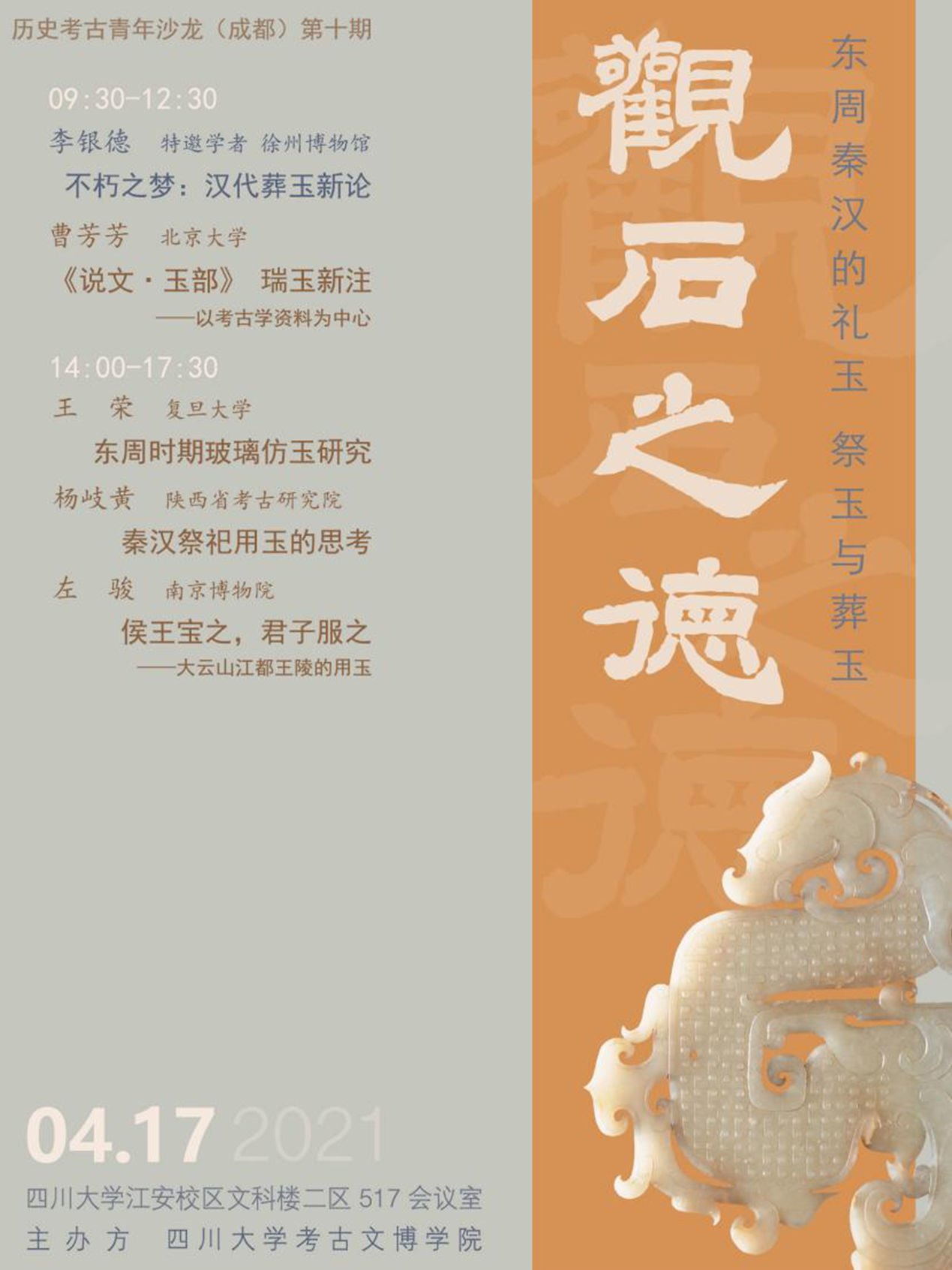

学术通讯 | 历史考古青年沙龙(成都)第十期:观石之德——东周秦汉的礼玉、祭玉与葬玉

发布时间:2021-05-11 17:11

观石之德会议纪要

2021年4月17日,由四川大学考古文博学院主办的“历史考古青年沙龙”(第十期)在四川大学江安校区文科楼二区517会议室举行。此次学术沙龙以“观石之德:东周秦汉的礼玉、祭玉与葬玉”为主题,进行了交流与研讨。本次学术沙龙活动分上、下午两个半场,由四川大学考古文博学院王煜教授主持,来自徐州博物馆的李银德研究员、北京大学的曹芳芳博士、复旦大学的王荣副教授、陕西省考古研究院的杨岐黄副研究员、南京博物院的左骏副研究员进行了主题演讲。

沙龙海报

王煜教授首先对出席本次活动的各位专家学者表示感谢,随后指出本次沙龙主题为“玉”,玉文化作为中华传统文化中极其重要的组成部分,其延续至今,内涵最为丰富的部分仍然是在新石器时代晚期至秦汉这一时段,其中东周秦汉时期的历史背景又相对明确,因此能够展开讨论的角度也比较多。从本次报告的内容来看,不仅有对玉器的内涵、制度、器用等相关问题的讨论,甚至还有关于玉器的科技考古研究等,因此将本次学术沙龙活动的主题定在这一时段也便于大家进行集中的交流和讨论。

徐州博物馆的李银德研究员以“不朽之梦:汉代葬玉新论”为题,介绍了他对汉代葬玉体系问题的研究成果,为沙龙拉开了帷幕。他指出,虽然早在新石器时代晚期就已经出现了随葬玉器的现象,但专门地制作葬玉则是在西周时期才开始出现的,因此他在报告中主要从西周时期开始,梳理与葬玉有关的考古资料,讨论古代葬玉体系的发展过程。李老师主要从“汉代葬玉定义”、“汉代葬玉类别”和“汉代葬玉制度”方面对目前所掌握的考古材料和相关研究进行讲述。

首先对先秦葬玉情况进行简要概括,随后对汉代“葬玉”定义进行辨析。李老师提出,“汉代的葬玉是专门为保存尸体而制造、或改变原使用功能的殓葬玉器和仿玉明器,也包括从葬坑中的玉器”。其材质有玉、琉璃、石等,也包括铜、玳瑁、蚌、木、陶等仿玉明器。接着李老师对汉代葬玉按类别进行介绍,汉代葬玉包括玉棺、玉席、玉覆面和玉温明、玉枕、玉窍塞、玉握、足玉、玉印、祭玉,还有解注瓶内的水晶、白石等玉块(但并未经过人工制造)。关于玉衣,孙机先生认为其实际上是“玉椑棺”,李则斌、王仁湘也提出玉衣实际上应是玉棺,李老师与王煜老师的观点一致,认为玉衣是“上襦下匣”。关于玉璧,战国时期楚国普遍出现玉棺前用丝带悬挂玉璧的情况,在马王堆汉墓中亦可见到类似情形。另指出,作为明器的玉璧都是身份极高的墓主才能够使用的。

随后李老师又详细介绍了玉衣的发现情况、修复问题以及自己的几点认识。在玉衣的发现情况上,李老师提到,截止2015年的统计数据,共出土有汉代玉衣114套,其中西汉46套、东汉68套,金缕21套、银缕16套、鎏金铜缕8套、铜缕22套、丝缕2套,主要材质有玉、石和琉璃;在地域上,以河南地区出土的玉衣数量最多,有35套,江苏和河北地区出土21套,山东出土19套。在玉衣的修复问题上,李老师提到,玉衣是由多个部分所组成的,包括脸盖、头罩、上衣前片、上衣后片、左袖、右袖、左手、右手、左裤筒、右裤筒和左鞋、右鞋,其他部分都是缝缀在一起的,而鞋后跟处则有一条缝隙,方便穿戴。此外,徐州北洞山楚王墓、陕西西安市北郊张家堡汉墓M110等都出土有鳞甲状玉衣。而徐州韩山刘(女宰)墓和驮龙山刘习墓还出土有彩绘玉衣,一种是对玉片的边缘进行彩绘,另一种是在玉片中间有铭文。根据以上考古材料,李老师总结出了自己的一些观点:一是参考考古简报中发表的“玉衣”材料要加以甄别;二是西汉玉衣是上襦下匣的结构;三是西汉时期玉衣下葬时是结祔的,现在博物馆所藏的玉衣均不是西汉玉衣的原貌,玉衣在下葬时实际上是上下脱节的,玉衣的上衣较长且上下之间存在空隙可能是为了将深衣(有文献记载证明,西汉贵族以长袍为生衣)放进来;四是玉衣头顶的玉璧之孔未必是灵魂通道,中山王刘修墓出土的玉衣和徐州博物馆藏玉衣的头顶玉璧完整无孔就是一个证据;五是东汉时期的玉衣是光面朝内的,而西汉玉衣的抛光面则是朝外的;六是玉衣的复原必须要有科学依据,对于不完整的玉衣,一方面是要通过对人骨的体质人类学研究,推断出其性别、身高和肩宽,另一方面是必须要有玉衣的关键部位,否则也无法进行复原。

关于玉席,李老师认为过去我们通常认为是玉衣的一些琉璃玉片,很可能实际上是玉席的玉片。并进一步补充到,凡是不带孔、其上有纹饰、下面垫有毛毡的菱形或圆形琉璃玉片一定是玉席。关于玉温明,李老师认为其头顶的孔不一定是灵魂通道,因为有的玉温明是无孔的。关于玉枕,李老师将其分为盒形枕、虎头几形枕、实玉枕、镂空枕四种。关于玉窍塞,李老师提到,目前发现的绝大多数都是八窍的组合,眼盖、鼻塞、耳瑱、口琀、肛塞和阴塞基本不会全部出现。此外,李老师还对玉握、足玉和玉印的考古材料也进行了介绍。他还提出,墓内出土的无字玉印,下葬时可能均有墨书,属于官印明器。

最后,结合汉代葬玉的考古材料,李老师对汉代葬玉制度进行了总结。首先是玉衣制度,李老师提到,在西汉时期,玉衣的使用并不严格,下葬者虽然都是刘氏家族的成员,但不一定都是王侯一级的;到了东汉时期,玉衣的使用虽然较为严格,但关于玉衣的缕属也并没有非常严格的规定;而在魏晋时期,虽然朝廷规定不再使用玉衣,但实际上仍有随葬玉衣的现象发生。其次是玉棺,李老师认为,玉棺的使用虽然不一定形成了制度,但其使用范围很小,仅限于诸侯王或其夫人。再次是玉席,李老师提出,玉席的使用者较多,从诸侯王、诸侯王后、列侯,到刘氏宗室、令长均可使用。最后是玉覆面与玉温明,其使用者应包括汉代的列侯、刘氏宗室及郡国吏员。总之,在整个汉代的葬玉体系中,主要是以玉衣为核心,此外还包括了玉棺、玉席等其他葬玉;使用者包括了帝王、诸侯王、列侯、刘氏宗室这四个等级,帝王之间几乎不存在区别,玉棺主要是诸侯王一级使用的,而刘氏宗室使用的葬玉级别有时比之列侯也有过之而无不及。

随后,与会学者与学生分别从不同角度提出了自己的问题,并与李老师进行了深度的交流与讨论。王煜老师和杨岐黄老师针对玉衣的使用制度和复原问题向李老师进行请教,李老师认为,西汉时期只有刘氏家族的成员可以使用玉衣,而东汉时期列侯以上身份的墓主都可以使用玉衣,同时谈到了自己在玉衣复原过程中积累出的一些实际经验。李老师谈到了自己在复原过程中积累出的一些实际经验。曹芳芳老师就陕西米脂出土玉衣套的问题与李老师交换了意见,李老师认为,从西周的玉覆面,到东周的碎玉衣,再到汉代的完整玉衣,的确是一个完整的发展路径,但到后期,由于等级的差异,某些葬玉中可能还仍然存在着一些前期的因素。四川大学考古文博学院博士生焦阳针对东周时期的玉覆面与徐州地区西汉早期玉覆面的关系这一问题与李老师展开了交流,李老师认为,二者必然是一脉相承的关系,但其在形制上还存在一些差别,可能也与相关的考古材料尚未全部发表有关。

接下来,北京大学的曹芳芳博士以“《说文·玉部》瑞玉新注”为题,介绍了她结合考古学资料对《说文·玉部》所做的新注解。曹老师指出,在《说文解字》的部首排列体系中,玉部排列较为靠前,且其中多字所代表的玉器和玉文化思想在先秦及当时社会中占据着极其重要的地位,因而显示出玉部字在许慎心中的崇高地位。

首先,曹老师对前人研究进行了简要概括,又对文献中关于瑞玉的记载以及《说文解字》中对瑞玉的释义进行了介绍。接着,对《说文·玉部》涉及的瑞玉分别进行介绍,并与考古出土实物进行比对。

关于璧、瑗、环,《说文》中释为:璧,瑞玉圜也。瑗,大孔璧。人君上除陛以相引。环,璧肉好若一,谓之环。而《尔雅·释器》中虽然有三种玉器如何界定和区分的描述和记载,但后世对于这三种玉器肉、好的比例关系仍有不同的认识。在考古发现中,最早的璧环类玉器出土于距今9000年左右的黑龙江小南山遗址,并从此时一直延续至红山文化时期。而到了战国晚期,玉璧的中孔相对较小而玉环的中孔较大,这也正是《尔雅·释器》认为璧“肉倍好”而环“肉好若一”的依据。但曹老师认为,这种区分标准只能适用于战国晚期,而不能视为两周时期一贯的原则,但受材料限制,要对各时期的玉璧、玉环均作类似的界定也并不现实,因为不同时期璧环的形制和制作特点是不一样的,《尔雅》和《说文》中所记载的璧、瑗、环的区分标准并不适合中国璧环类玉器的整个发展史,而仅是其中一段历史特征的反映。

关于璜,《说文》中释为:璜,半璧也。而郑注《周礼》、高注《淮南子》对“璜”的解释与《说文》也是相同的。但从实际考古发掘来看,符合这一规范的玉璜极少,很多玉璜并非半璧形。此外,曹老师还依据出土资料谈到,史前时期的玉璜最常见的用途是作为项、胸饰,主要起装饰作用,但同时具有标示墓主身份、地位的功能;而进入夏商周三代后,玉璜的功能依然如此。

关于琮,《说文》中释为:琮,瑞玉,大八寸,似车釭。曹老师认为,根据考古出土资料来看,《说文》对玉琮的定义并不准确。考古出土的玉琮最早见于新石器时代晚期。而在夏商周三代,虽然《三礼》中记载玉琮是最重要的玉礼器之一,但是此时却是考古发现玉琮的低潮期,不仅玉琮出土数量大为减少,而且形体缩小,故而很少有玉琮能大如“八寸”,使用方式也发生了部分变化,因此考古发现的实际情况与文献记载大相径庭。到了两汉时期,基本不见玉琮出土,而且文献中的记载也与此同时几乎不见。曹老师总结到,从考古资料来看,玉琮的外形各个时期大体相似,保持内圆外方,但是其尺寸、纹饰和使用方式各有其特点,并非一成不变。而《说文》对玉琮“似车釭”的描述,也对后人对玉琮的认识造成了一定的误导,如乾隆皇帝就认为玉琮即车釭。

关于琥,《说文》中释为:琥,发兵瑞玉。为虎文。但曹老师指出,目前为止,考古出土的虎形玉器和虎纹玉器中,无一件能够确定为发兵的瑞玉,而考古所见的具备此功能的虎符多为青铜所制,多较为精美,错有金银。同时,考古发现的虎形和虎纹玉器,尚无有文字者,也并未带有相合的机关等设计。

关于珑,《说文》中释为:珑,祷旱玉也。为龙文。而目前考古发现的有龙纹装饰的玉器种类多样,其功能也较为多样,单体的龙形玉珮也并非只是为了“祷旱”,实际上还具有其他的功能。

关于琬,《说文》中释为:琬,圭有琬者。曹芳芳老师指出,从“琬”字的段注中可归纳出各家对“圭”的观点,“圭有琬者”即首部是圆形的玉圭,《说文》对“圭”的定义也是“上圆下方”,但《说文》中对“璋”字的解释却是“剡上为圭,半圭为璋”,因此同在《说文》中,不同字目下对“圭”的定义却不相同。而在实际的考古发现中,也确实有两类上端首部不同的玉圭,即平首圭和尖首圭。

关于璋,《说文》中释为:璋,剡上为圭,半圭为璋。曹老师提到,有学者对西周的玉璋提出了新解,认为“半圭为璋”是汉儒的臆说,而以这一时期的柄形器或者玉凿为文献和金文中的玉璋;另外,也有研究者认为西周时期的圭、璋和戈事实上是同一类器物,它们在造型上略有差异,因为在不同的使用场合中使用,而被后世学者分开为三种不同的器物,并想象出相应的使用制度。而既然有关西周时期玉圭、玉璋的形制和定名问题都尚未得到很好的解决,那么有关这些器物的功能研究也就显得更为薄弱了。直至战国晚期,才开始出现所谓《说文》中记载的“半圭为璋”的玉璋,这种形制的玉璋一直延用至西汉时期,但是考古发现的数量不多,主要发现于祭祀遗存和贵族墓葬这两类遗存中。曹老师总结到,《说文》中关于“璋”的释义,于考古发现实际仅代表了战国晚期至汉代的事实。

关于琰,《说文》中释为:琰,璧(圭)上起美色也。《说文》段注认为“璧”当为“圭”字,“琰”应为玉圭之上“起美饰者”,即带有纹饰者。但《说文》中的解释与实际的考古发现相比,也存在一些不太相符之处。

关于玠、玚、瓛、珽,按《说文》所载,四字皆为“圭”属,只是尺寸和纹饰有所区别。但曹老师指出,目前考古发现的玉圭,虽然确实存在大小之别,但却并不符合《周礼》的有关记载。文献记载“玠”与“玚”皆为“尺二寸”的玉圭;实际上,周代墓葬中虽然存在大型瑞圭,但是尺寸并非严格界定在“尺二寸”,而是呈现多样化的状态,似并没有统一标准;而在西汉时期,在高等级贵族墓葬中依然盛行隨葬象征身份的大型瑞圭,但其尺寸亦非严格定在“尺二寸”,而是在18.5-29厘米之间不等。“瓛”的尺寸是“九寸”,约合20.79厘米,虽然比“玠”、“玚”、“珽”的尺寸要小,但于考古发现的实物而言,20厘米以上的玉圭亦属大型玉圭,这类玉圭最大的特点就是不琢纹饰,因此,文献中“瓛”在考古发现中实际无法对应上某类玉圭。“珽”按《说文》是长三尺的大圭,东周和汉代的一尺约合23.1厘米,三尺约69.3厘米,而实际上考古所见最大的玉圭长仅66厘米。

关于瑁,《说文解字》中释为:瑁,诸侯执圭朝天子,天子执玉以冒之,似冠。根据《说文》和《周礼》的记载,“瑁”为盖在玉圭之上如帽子一样的东西,大四寸。虽然既有文字资料的记载和碑刻的图像资料,但是至今考古出土实物资料中并没有发现状如“瑁”的玉器。

关于瑞,《说文解字》中释为:瑞,以玉为信也。根据《段注》,“瑞”不仅仅指所执的“瑞信”,还包括“礼神之器”,并将大徐本的“璬”、“珩”、“玦”排除出“瑞”的范围。曹老师认为,根据《说文》对此三字的释义,可知此三器皆为佩玉,区别在于拱面向上还是向下,向上者为“珩”,向下者为“璜”。根据出土位置看,在组玉珮中是拱面向上穿系的,出现此种情况,一是因为此玉器原本为玉璜,在玉珩流行时期,将“璜”改为“珩”使用;二是因为此玉器原本就是“珩”,两端加穿孔是为了在此玉器两端下再穿系其他饰件玉器。因此,段玉裁先生将“瑞”调至“瑁”之后是合理的。

最后,结合考古所见玉器的实物材料,曹老师将其对《说文·玉部》的认识和解读进行了总结。她认为,《说文》还有段注中所引的《三礼》和《左传》等,代表了部分东周至汉代的玉器与玉文化观,尤其是《说文》更多的是汉代玉文化观念的总结,它们并不能全部涵盖自新石器时代时出现的玉器和用玉观。但是以《三礼》及《说文》所总结的玉器和用玉观,对汉代之后的玉文化观影响甚大,后世王朝颁布的用玉典章制度多依据它们而制定,换句话说,它们塑造了汉帝国之后的用玉体系和用玉观念。

随后,与会学者与学生分别从不同角度提出了自己的观点,并与曹老师进行了深度的交流与讨论。王煜老师指出,中国古代的玉文化从考古材料上来看,显然是一脉相承的,但有关玉文化的可靠文献则主要在战国以后,因而机械地使用文献材料不免会出现很多问题,如何在这一方面继续向前推进的问题是值得进一步讨论的。杨岐黄老师谈到,《说文》中的很多内容实际上都不能从新石器时代开始追溯,其更多地是对西汉时期的概况,同时中间还存在很多脱节的部分,而从考古材料的角度重新梳理《说文》的内容能够很好地解决一些相关的问题。四川大学博物馆的张苹老师谈到,玉作为一种礼制符号,其意义在不同时代是存在演变的。随后,几位老师就“琮”、“琥”、“璋”、大戈和瑞圭的认识问题进行讨论。

下午第一场由来自复旦大学的王荣副教授以“东周时期玻璃仿玉研究”为题,带来关于仿玉玻璃的研究成果和最新进展。

首先,为方便大家更好地理解讲述内容,王荣老师对晶体和非晶体、玻璃态等名词进行解释。并指出玻璃态指的是物质的一种存在的状态,但是玻璃态还有另一种含义是指通过人为高温加热后,物质冷却形成的固体,这类固体被称之为人造的玻璃制品。

随后,王荣老师对古代玻璃制品的起源和中国古代玉器进行简要介绍,广义上的玉器大概有三十余种,其中有无机质,包括硅酸盐、氧化物、碳酸盐、磷酸盐,比如说白云石、大理石、绿松石、石膏、萤石等;还有有机质,比如玳瑁、琥珀以及珍珠等。狭义玉器是指透闪石玉器,本次报告涉及的玻璃仿玉,是指仿狭义的透闪石玉器。接着,王荣老师简单介绍了文献中与玉、玻璃相关的记载和描述,寻找其中跟仿玉玻璃有关的线索。主要涉及“璆琳琅玕”、“陆离”、“琉璃”、“璧琉璃”、“药玉、瓘玉和罐子玉”、“料丝”,并对其属性进行辨析。

进入正题,王老师首先对东周仿玉玻璃的出土情况进行了细致梳理。发现二百二十余座墓葬出土仿玉玻璃,其中湖南地区最多,以璧、环类为主,剑饰也较多。其他的地区,比如安徽、四川、江苏都非常少。从地理范围来看,大概都是处于楚国的统治,或者是受到楚文化影响的地区。可以发现,战国仿玉的玻璃是楚文化的特产。从器型和纹饰的层面看,以璧、环为例,有单面纹饰和双面纹饰。当中乳钉纹和谷纹较多,卷云纹、素面非常少。乳钉纹跟谷纹都是双面纹饰的器物占主体。过去有一些文献报告一直认为仿玉玻璃是单面铸造,但实际上也存在双面铸造。从尺寸上面看,谷纹璧的尺寸较大,基本超过十厘米;而乳钉纹璧大部分小于十厘米。

又从墓葬形制、伴出器物等方面,对出土仿玉玻璃的墓葬进行细致的观察。从中可知墓主多为当地楚人,属于下士一级或有一定的经济实力;从出土砝码比例来看,天平砝码与玻璃器并没有明显联系,仿玉玻璃不是实体货币;铜礼器极少,说明高等级的墓主人一般很少使用仿玉玻璃随葬。伴出的玉石器也非常少,且整体的器形纹样跟淮阳、寿县一带的出土玉器大体相同,但是品种少,制作粗。战国时期湖南地区中下阶层极少使用玉石器随葬,可能与本地玉石资源匮乏有直接联系。出土的玻璃数量远大于玉石器,在当时制造玻璃比获取玉石器更为方便,使用玻璃随葬的中下阶层百姓很少同时使用玉石器。

其次,对战国仿玉玻璃起源问题进行探讨。通过对其化学成份分析可知:楚国工匠采用的可能是石英矿石、经过提纯冶炼的黄丹以及含钡矿物来引入铅钡玻璃中的主要成分二氧化硅、氧化铅、氧化钡;铅钡玻璃中的次要成分三氧化二铝可能来自石英矿石附带的长石类矿物,氧化钙可能是通过方解石型或白云石型矿物有意添加的,起到玻璃稳定剂的作用,氧化钠含量较少,应不是作为助熔剂加入铅钡玻璃中的,其具体来源仍需进一步探究;铅钡玻璃中的微量成分氧化铜是工匠为了获得绿色玻璃所使用的着色剂。从铅同位素分析来看,战国仿玉玻璃使用的是中国本土矿物原料。

再对国内外含铅玻璃进行比较,从化学成份上看,西方的锑酸铅玻璃和仿玉玻璃各成分、含量、来源及在熔融过程中起到的作用不同,表明两者在制造上有着较大区别。从加工工艺来看,中国产玻璃的气泡或晶体都是制作过程当中一次烧成的,而锑酸铅的玻璃是二次烧成的,所以这两种玻璃是有差别的。同时又注意到在金属冶炼过程中对于铅的认识、早期富钾料器和钡的使用推动了铅钡料器的产生,加上陶瓷烧造中获得的高温技术,共同促进了本土的铅钡仿玉玻璃的出现。

随后,王荣老师简述他的团队关于战国仿玉玻璃生产的研究和实验。实验结果显示:样品均未烧造出良好的玉制品,说明铅钡玻璃产生良好玉质感的条件较为严苛;较高的二氧化硅含量能够导致鳞石英晶体的出现,使玻璃呈现微透明感;硫化钡不适合作为铅钡仿玉玻璃的原料;碳酸钡存在作为铅钡仿玉玻璃原料的可能性,但实验工艺未能达到条件。

最后,王荣老师谈到仿玉玻璃的衰落和延续。东汉后,由于礼玉和葬玉渐渐衰落,且对玻璃审美趋于透明,加之铅钡玻璃不适用于北魏后引入并流行的吹制成型法,铅钡仿玉玻璃渐渐落后于时代。但仿玉玻璃在唐宋时期仍有延续,如隋唐时期使用萤石和贝壳作为乳浊剂;宋代运用玻璃热塑技术,丰富了仿玉玻璃的器型,还能使之更接近和田软玉;清代的玻璃生产中,砒霜兼具乳浊剂和脱色剂作用,使玻璃呈现出白玉的外观。

进入讨论环节,王煜老师对仿玉玻璃的制作成本及出现原因进行请教,王荣老师认为仿玉玻璃是模压的,成本和技术都比玉器易获取很多;仿玉玻璃多在中低等级墓葬出现,可能与战国晚期玉料来源被阻断有关。虽然玉料的来源尚不清楚,但可以肯定的是湖南没有本地产玉,所以在外来玉料被阻断的情况下,只有上层贵族才能获得。另外,与会学者就“琅玕”、“随侯珠”的问题进行了讨论,李银德老师提醒,甘肃出土汉简中提到琅玕,而后来在墓葬中发现的是蜻蜓眼,是否可能琅玕不一定是天然制品,其性质还值得继续探究。

接下来,陕西省考古研究院的杨岐黄副研究员作了以“秦汉祭祀用玉的思考”为题的学术报告。

首先,杨老师讨论了礼玉、祭玉与葬玉的分野。早期玉器的分类并不是以功能来划分,而是以相同质地的其他器物的功能来区分,例如工具类、武器类、礼仪类、装饰类等。在这种命名方法之下,即使是叫做“玉斧”也不一定是用来砍砸。对玉器以功能分类是一件困难的事情,因为在实际使用中一类器物往往可以具有很多功能,仅仅从形制难以判断。不过,早期的玉器以彰显身份等级为最主要的功能是可以确定的,也就是所谓的礼仪类的功能。

广义的礼玉可以指在礼仪活动中所使用的玉器,但随着玉器的发展,它的功能发生了细化和专门化。西周出现了一些用于随葬但不专属的玉器,比如玉圭、玉覆面等。而到了汉代,则更加专门化,出现大量的葬玉,只用于随葬,如玉衣、玉握等;还有一类专属于祭祀用的玉器,如璧、琮、璋。也就是说,葬玉、祭玉都脱胎于礼玉,随着时代发展渐渐独立出来了。秦汉之后,礼玉的范围缩减,主要承担彰显身份的功能。并且早期那类同类器物可能具有不同功能的现象也转变为同一器类不同形制或纹饰的器物各自有其使用的场所,出现了功能的分化和细化。

正是因为在秦汉之间出现礼玉、葬玉和祭玉的分化,所以秦汉的祭祀用玉的制度也逐步形成起来。秦汉祭祀主要有三种层面的祭祀:国家祭祀、地方祭祀和民间祭祀。祭祀活动非常繁杂,但用玉的祭祀一般只见于国家祭祀,其他祭祀其实很少见到用玉。国家祭祀活动当中用玉的最多见于祭天、山川日月的活动,祭祀宗庙祖先也会用到玉。在这个阶段,祭祀变得具有规范化且统一。体现在以下几点。第一点,祭祀有相对固定的场所。比如,血池遗址和《史记》中的记载十分吻合,符合祭祀场地的要求。还有甘肃礼县鸾亭山遗址,都是专业的祭祀场所。第二点,祭祀有相对固定的祭祀对象。汉代根据阴阳五行学说祭祀五色帝,还重视对墓葬的祭祀,设置帝陵的陵园,进行固定的墓祭。第三点,祭祀是有相对的固定的流程。祭祀前需要占卜、牺牲等,过程中有专门的规定,祭祀不同对象有不同的仪式和流程。第四点,祭祀有相应的官署机构,比如太常及其下属机构、食官等。第五点是出现了专用祭祀的器类。

祭祀用玉有专属的制作和管理单位。不同地点出土的祭祀玉器的制作玉料、范式等在总体上区别不大,体现出统一的制作规范和标准。文献中所说的“半圭为璋”在考古中有所发现,只用于祭祀且形制也十分符合,可能这类礼玉的出现正是受到战国晚期到西汉文献的影响。考古发现中还可以观察出不同的祭祀对象似乎使用不同的祭祀器物组合,可能有一定的规律,比如祭祖可能主要使用玉圭和玉璧。不过在实际工作中要注意,只有在祭祀遗迹如祭祀坑的同一层位出土的器物才可能属于一个器物组合。祭祀玉器的摆放方式也值得注意,如考古发现中见到的玉璧上放置玉璜,两侧摆放玉圭;复杂的情况有大的青色玉璧上放较小白色玉璧,白色玉璧上放玉人,男性玉人面朝上,女性玉人面朝下,旁边再放玉圭等。

祭祀制度形成的背景有以下几点。第一是要有大一统的政权结构。只有政权相对统一,才便于推广和使用相对规范的祭祀制度。第二是要有理论的基础。一些历史学家现在将《周礼》的成书时间向前推进到战国中期,对玉器的研究有很大的意义。因为在战国中期之后,玉器的趋同和统一可能与文献的理论体系有关系。另外,阴阳五行的加入也推动了祭祀制度的形成。第三是统治者的个人因素。第四是,玉器发展到汉代经历了将近七千年的时间,随着政治的发展,各类制度渐渐完善,用玉制度也逐渐完善。

进入讨论环节,与会老师主要围绕秦汉祭祀用玉的情况进行讨论,涉及祭祀用玉的组合、时代特征和祭祀方式等。杨老师提到,血池遗址出土的祭祀玉璋很多被烧过、砸过。王荣老师从技术上分析,认为这些玉璋应该是砸碎后再焚烧,时代早一些的祭祀中可能是先烧再断。需要说明的是,由于血池遗址的复杂性,仍然存在很多待解决的问题。李银德老是提出,葬玉和祭玉的工艺和技术都很粗糙,另外一些诸侯王的墓葬中出土礼玉用木盒收装的现象,是否可能是御赐礼玉的沿用。左骏老师提出,这些玉器的时代值得关注,经过科学发掘后希望能得到详细的年代序列和典型器物;另外,祭祀的地点的绝对年代也需要注意,是否可以早到秦代。四川大学考古文博学院庞政博士关注到秦汉时期国家祭祀东西两个体系之间的差异,并就用玉组合、祭祀方式等问题与杨老师展开讨论。

庞政博士参与现场讨论

最后一场报告由南京博物院的左骏副研究员以“王侯宝之·君子服之——大云山江都王陵用玉”为题从位置分布、材质工艺、器用制度以及风格特征四个部分介绍了他对江都王陵用玉的整理心得。

第一部分是大云山汉墓的大体玉器出土情况。其中主墓M1主室内发现了89套玉器,主要为镶玉漆棺、金缕玉衣片、佩饰配饰用玉等。M1回廊中发现了25套玉器,东回廊中有漆制的奁,其中发现了数件玉带钩;另一侧还有以玉磬为主的玉制乐器。主墓M2发现的玉器主要为镶玉漆棺与玉衣各一件,因为被盗掘情况严重,发现的玉饰比较残破。越往北陪葬墓的等级越低,发现的玉器越少,如玉蝉、口含用玉等,比较特殊的是靠近主墓的陪葬墓M10中发现了佩玉组合。东司马道的陪葬墓中发现了玉剑具、玉印等,应当为江都王臣僚的墓葬。

第二部分是这批玉器的料质工艺特点。从材质上看,大部分玉器采用为透闪石玉料,少部分玉器采用了其他材料(如碳酸钙方解石、蛇纹石、玳瑁等),其中可能还有早期玉器的沿用。从工艺上看,开料主要为片切割的方式,钻孔主要采用管钻和平钻两种方式,纹饰主要为阴刻线条、浅浮雕、雕镂等方式,最后进行打磨抛光。

第三部分是这批玉器的器用制度。左骏老师认为大云山汉墓出土的玉器主要分为礼器和日用两部分。第一类礼器,其一为“玉磬”,即模仿东周到秦汉时期玉磬的琉璃磬,左老师抛出了在制作此乐器时的调音难度与制作难度等技术问题。其二是漆瑟,本体是漆制,但是上面的构件如瑟柱等为玉制的,它们应该为楚制乐器在西汉的延续。其三为玉圭,大圭九寸,小圭四寸,文献中记载九寸圭有命圭、琬圭、琰圭三种。其四为玉兵,以时代可能早至战国时期的玉戈为主,玉兵可能是江都王仪仗的一部分。其五为葬玉,包括玉棺、玉衣等,上午已做讨论,不多赘述。

第二类日用,以佩饰为主,目前主要残留了玉环、玉蝉、韘形佩(玉玦)、玉贝带等玉器残片。其中玉带钩放在漆奁中,里面还有同等数量的环首刀,玉带钩的功用可能是挂环首刀所用。还有各式各样的玉制器皿,如碗、杯、盒等,以及镶嵌宝石的各种器物,如车马器、铜镇、铜犀牛等。值得注意的是,大云山汉墓发现了很多漆盘、漆耳杯以及一件镶宝石的漆案,将金银平脱胎漆器工艺出现的时期至少提前了一千年。除此之外,大云山汉墓还发现了两件玳瑁制的耳杯,胎很薄,左老师认为此耳杯的玳瑁可能取至巨大海龟,在热弯技术下压成耳杯形状。

从上述资料表现出的用玉规制为看来,大云山汉墓的主墓M1发现的玉器数量最多,品级最高,其下依次为M2与M8,陪葬墓相对较少;而陵园外东司马道的臣僚墓葬用玉则相对自由。

第四部分这批玉器的风格特征。左骏老师提到这批玉器可能是旧玉沿用,西汉早期高等级墓葬中的玉器很多都是旧玉,如大云山汉墓发现的玉戈、玉璜、玉虎等。从玉料、工艺等方面来看,此类旧玉可能是战国晚期楚国流传下来的,在中央对诸侯王仪仗的规制规定下,他们再次被分配到诸侯王的手中。

除此之外,大云山汉墓出土的玉器还有革新部分。其一是琉璃磬的发现,出现这种革新可能跟汉景帝与汉武帝进行的礼制改革有关。其二是玉圭与玉璧,从大云山汉墓、满城汉墓、红土山汉墓以及海昏侯墓等诸侯王墓比较看来,目前大云山汉墓中的玉圭等级最高,为九寸玉圭,等级刚好位于帝王之下。其三是还发现很多无法缀合的玉璧碎片,这些碎片可能是做身体前后的一个殓葬使用。其四是有机宝石作制器装饰的大量使用,如玉髓、玛瑙、绿松石等。

左老师认为,从考古资料看来,从汉文帝到汉武帝期间是汉代礼制形成并付诸实施的重要时期。比如韘形佩在这个时期就有非常明显的演变,在战国时期偏向实用的或是作为佩饰,至汉文帝时期变得随意简单,再到武帝时期明确作为佩玉出现,这种变化还在玉贝带、玉容器等玉器上出现。

最后,左老师对从大云山汉墓出土的玉器看到的问题做出了总结。其一为新礼制的确立,这批玉器正好反映了从汉景帝到汉武帝之际礼制改革的成果,如圭壁制度、玉衣玉棺制度的确立等。其二为新组合的出现,玉珩、玉璜等有规定制度的复杂组玉佩出现,还有韘形佩与玉贝带在高等级装饰服饰中的应用等。其三是新风格的流行,工艺上出现了“游丝毛雕”的线刻和镂空、高浮雕等技术;材料上还有大量有机宝石的使用。其四是旧玉改革沿用,比如把旧玉对剖改成装饰,或是直接使用旧玉,都是大云山汉墓用玉的特色。

报告结束后,与会学者对其中涉及的玉衣、玉犀牛、玉双立人、玉圭、玉戈等器物的形制、来源和用途进行讨论。李银德老师指出大云山汉墓出土的玉器数量较多,其玉器与车马器上镶嵌了大量宝石,这种器物亦见于满城汉墓中,此现象可能与这两位诸侯王获得过天子旌旗有关,故而其出土的玉器数量高于其他诸侯王墓。多位学者观察到大云山汉墓出土的玉器中有旧玉的存在,其中有些明显带有楚式风格。左老师借此引申,提出这些旧玉在经历秦统一并进入秦府库后,可能在秦汉之际存在一个重新集中再配发到各位诸侯王手中的过程。并提及西汉早期很多高等级墓葬中的玉器,分为两种截然不同的风格:一种相对比较简单,可能跟当时工官系统没有完全确立、技术也没有复原到战国时期有关;另一种完全延续了战国晚期楚地高等级玉器风格。要想了解战国晚期楚国工官系统和制器工艺的情况,有待战国晚期高等级楚墓的发掘。

沙龙最后,王煜教授再次感谢了各位老师带来的精彩报告,并对此次会议做出了总结。王老师认为,诸位学者从葬玉、礼制、祭祀、科技以及大云山汉墓个案五个角度带给了我们对玉器研究的大量重要信息,需要我们勤于思考。玉器作为一种文化的载体,从各个方面都能看到它对我们历史文化展现的价值,我们对于玉器的讨论方兴未艾。

- 上一条: 学术通讯丨四川大学汉唐考古研习会(第一期):汉唐陵墓 2021-03-24

- 下一条: 学术通讯丨四川大学考古文博学院2021年博士学位论文答辩 2021-05-19

考古学国家级实验教学示范中心(四川大学) 版权所有 如有问题和建议请联系

地址:四川省成都市望江路29号四川大学望江校区文科楼四楼 邮编:610064

Tel:8628-85417695 Fax:85417695